Todo novelista merecedor de ese nombre es para Kundera un explorador de la existencia, no solo de la existencia pasada o presente, sino de la posible o futura. Los personajes de Kundera están determinados por algunas palabras fundamentales que gobiernan su vida y es justamente esa exploración de la existencia y determinantes simbólicos lo que convierte sus novelas en lecciones de psiquiatría si entendemos la psiquiatría como el estudio de algunas variables de la existencia humana.

Todo novelista merecedor de ese nombre es para Kundera un explorador de la existencia, no solo de la existencia pasada o presente, sino de la posible o futura. Los personajes de Kundera están determinados por algunas palabras fundamentales que gobiernan su vida y es justamente esa exploración de la existencia y determinantes simbólicos lo que convierte sus novelas en lecciones de psiquiatría si entendemos la psiquiatría como el estudio de algunas variables de la existencia humana.

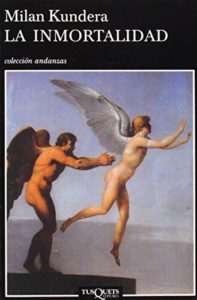

¿De qué habla esta novela?. Intentaré algunas respuestas rápidas: de la apariencia y la esencia, del amor, de la infidelidad, de la muerte, del predominio de la imagen y de los imagólogos sobre las ideas y los ideólogos, de la desolación y la “solación”, de la vida cotidiana, de las hamburguesas, de la estúpida modernidad de los padres cultos que convierten a sus estúpidos e incultos hijos en gurús de una modernidad en la que no creen y a la que ayudan a desarrollarse, de la dificultad de encontrar algo que haga la vida digna de ser vivida, de la mediocridad, de la igualdad y la trivialidad, de los medios de comunicación de masas, del deseo de inmortalidad, del deseo de mortalidad, del deseo de desaparecer sin dejar huellas…

Si nos fijamos en su aspecto formal, un trenzado minucioso, holográfico, tendríamos que pensar además en el azar, las coincidencias, la sincronicidad, la importancia del detalle o en la voluntaria mezcla de géneros (novela, ensayo, reflexión sociológica o filosófica) que hacen del libro una especie de libro total que tal vez pretende dar cuenta de esa fragmentación de lo social que ha provocado el derrumbe ideológico de las últimas décadas.

¿Demasiadas cuestiones? Tal vez, pero pueden ser reducidas apenas a dos que deben ser tomadas en su más amplio sentido. De lo que habla Kundera (me arriesgaré a este resumen pretencioso) es de la moderna imposibilidad del silencio y la soledad, de la onnipresencia de miradas de las que la vida actual está llena. Para Kundera, soledad y silencio, son los requisitos necesarios para el pensamiento así que es casi obligado concluir que el pensar está hoy en dificultades y también lo amoroso que, como el pensar, exige también esos dos requisitos para no confundirse con la promiscuidad indiferente o la posesión celosa. Hay por supuesto gentes que se mueven cómodamente en medio del ruido y las miradas pero se percibe en la novela que las simpatías de Kundera no van por ese camino. Kundera apenas hace vida social, vive en una casa sin televisión, trabaja con una vieja máquina de escribir y viste siempre con unos vaqueros. A pesar de su dinero, vive de modo ascético, casi como un ermitaño. No concede entrevistas; nada quiere saber de unos medios de difusión que pagarían lo que sea para poder reproducir las palabras de esa entrevista casi imposible y las razones para ello no son banales. Para Kundera, un periodista no es aquel que hace preguntas sino el que tiene derecho a exigir respuestas. Una arrogancia tal es para Kundera inaceptable y no solo para él. Cualquier entrevistado podría hacer declaraciones como las que siguen:

¡Maldito sea el escritor que permitió que un periodista reprodujera libremente sus comentarios!… la entrevista tal como suele practicarse no tiene que ver con un diálogo…el entrevistador hace preguntas interesantes para él sin interés alguno para uno mismo…no utiliza de las respuestas sino aquellas que le convienen…las traduce a su vocabulario, a su manera de pensar… no se dignará siquiera a que uno apruebe lo que le ha hecho decir…aparece la entrevista… uno se consuela… ¡la olvidarán!; ¡ qué va!… la citarán…Hace tiempo tomé una decisión…nunca más una entrevista… salvo los diálogos co-redactados por mí y acompañados del copyright… a partir de esa fecha todo comentario mío de segunda mano debe ser considerado como falso…

Su deseo de silencio lo lleva a reflexionar sobre el gesto, esa forma muda de expresión: «cuando necesitó decirle algo importante al chico y no encontró palabras para ello, el gesto despertó en ella y dijo en s lugar lo que ella misma no sabía decir…» Los gestos, no son personales; son limitados y no pueden ser considerados como una expresión del individuo, como una creación suya: « son más bien los gestos los que nos utilizan como instrumentos».

La sociedad es para él « una dulce ausencia de miradas», ausencia dificultosa pues ahora, lejos de aquel ojo divino que todo lo ve y que nos asustó en nuestra infancia, en todas partes hay un fotógrafo, un ojo, un objetivo» y en consecuencia todo son fotografías a las que nadie puede escapar pues una catástrofe puede sacarnos del anonimato más absoluto para convertirnos en esa fotografía que nos perpetua en el otro anonimato de lo repetido y lo desmesurado. Kundera tiene una teoría de las miradas que asomaba tímidamente en las últimas páginas de La insoportable levedad del ser. Habría cuatro tipos de personas según la mirada bajo la que desearían vivir: 1. Los que anhelan vivir bajo la mirada de una cantidad infinita de ojos anónimos, bajo la mirada del público; 2. Los que desean vivir bajo la mirada de muchos ojos conocidos (los incesantes organizadores de cócteles y cenas; 3. Los que necesitan la mirada de la persona amada; 4. La más preciada. Los que viven bajo la mirada imaginaria de personas ausentes. Las dos primeras son buscadores de inmortalidad. Los dos últimos pueden prescindir de ella. Los personajes de la novela, gentes de épocas diferentes y de lugares distantes, se mueven entre los ruidos y los silencios, entre las miradas y las ausencias de sus épocas.

A Hemingway, que en la novela conversa en el cielo de los inmortales con Goethe, le horroriza lo que hablan de él; se lamenta de que no escriben de sus obras sino de su vida. A Goethe le inquietan las miradas, no a su obra, sino a él mismo y le recuerda a Hemingway el momento en que representando su Fausto con títeres se dio cuenta de que las miradas del público se dirigían a él y no a los muñecos-actores que movía con sus manos y fue inútil que escapara a su casa pues, desde la ventana, pudo observar las miradas de sus perseguidores de los que sabe desde entonces que nunca se librará. A Hemingway, como a Goethe, no le importaría la inmortalidad si fuesen sus libros los inmortales pero es de él de quien hablan después de muerto, no de sus libros. Este desvío de la mirada de la obra al autor, de la producción al productor, es una de las esencias de la modernidad que profetizó Nietzsche y que tiene su lado más visible en las revistas amarillistas y rosas que nos inundan. Kundera entrega sus libros y esconde su persona para intentar escapar al destino de Goethe y Hemingway. Solo es posible «mirar» los libros de Kundera pero no es fácil mirar al autor a pesar de los intentos de los medios.

El ruido en forma de parloteo o de estertor maquinista nos persigue por todas partes. Encendemos la radio, movemos el dial. Hay que alegrarse, dice Kundera irónicamente, de que en todas partes se hable en el mismo momento de lo mismo. La chica que nos abruma con el ruido gratuito de su motor: «no es la máquina quien hace ruido sino el yo de la chica». Hay aquí un límite, avisa, y es ese límite el que nos explica algunos «crímenes «inmotivados» que pasan a las páginas de sucesos de cuando en vez.

Hay dos modos de afirmar el Yo, sumando y restando, librándose de todo lo que no se considere esencial con el riesgo de descubrir que somos nada o añadiéndonos atributos que pueden ser joyas, coches, ruidos o fama con el riesgo de desaparecer detrás de lo que nos ponemos. Los que suman, buscan permanecer, ser inmortales, aunque a veces, un tropiezo inoportuno ante una cámara los lleve a perpetuarse como ridículos. Los segundos, buscan desaparecer detrás de lo que nos ponemos. El padre de Agnes, uno de los personajes lúcidos de la novela, rompe las fotografías de su vida después de la muerte de su mujer y poco antes de la suya. Hacía meses que metódicamente se había ocupado de ir borrando todas sus huellas: trajes, notas manuscritas, clases y finalmente las fotografías. Sabe lo que hace (sin imagen no hay recuerdo ni existencia) y lo sabe una de sus hijas (Agnes) a la que dejará dinero para que pueda «emboscarse» y lo desconoce la hija que suma (Laura) a la que tal acto (romper las fotografías) le parece un sacrilegio (y lo es en efecto: un sacrilegio imagológico).

Agnes resta. Siguiendo el ejemplo de su padre pretende escapar a la posibilidad de un destino inmortal escondiéndose (emboscándose diría Jünger) en los Alpes suizos pues ni siquiera en la inmortalidad tiene asegurada tiene asegurada esta ausencia de ruidos y de miradas ya que la inmortalidad la diseñan hoy los imagólogos. Puede ocurrir, piensa Agnes, que la inmortalidad sea ese parloteo trivial de mujeres exasperado que escuchamos en la sauna o la peluquería. En cuanto a su deseada soledad, en la inmortalidad, todavía es más problemática: hay más muertos que vivos y en el más allá todo estará abarrotado. Si es así, prefiere seguir viviendo pero sin ruido ni miradas porque para los que están en desacuerdo con el mundo solo hay dos posibilidades: el amor o el convento. El amor es un sentimiento desconocido para la mayoría y el convento, un lugar retirado del mundo sin ruidos ni miradas, ya no existe porque nuestro siglo se niega a reconocer a la gente el derecho a no estar de acuerdo. Por eso, para Agnes, los Alpes suizos son su convento.

Kundera no habla de Eróstrato y, sin embargo, toda la novela trata de algún modo de la herencia que nos legó. Eróstrato, que deseaoso a toda costa de inmortalizar su nombre, prendió fuego para conseguirlo al templo de Artemisa en Éfeso. Fue ejecutado y se prohibió bajo pena de muerte que se mencionara su nombre. A pesar de ello, consiguió lo que se proponía: alcanzar la inmortalidad al precio de la mortalidad.

La vida actual está llena de pequeños Eróstratos dispuestos a hacer no importa que cosa para alcanzar la «inmortalidad» que hoy conceden los imagólogos. La imagología se resume para Kundera en varias actividades: publicidad, diseñadores, modistos, peluqueros o estrellas del espectáculo entre otras. Siempre hubo imagólogos pero hoy dominan sin apenas resistencia después de haber derrotado a los ideológos y a la realidad porque, si antes la realidad era más fuerte que la ideología, ahora la imagología es más fuerte que la realidad: ella es la realidad. Si no existimos como imagen, no existimos de ahí el ansia por la cámara que muestran estos adictos a la inmortalidad todavía no liberados pues la verdadera libertad consiste en mandar a paseo a la inmortalidad.

Quedan algunos resistentes como Avenarius que, escéptico ante la posibilidad de un cambio, mantiene una batalla personal y anárquica por imperativo interno y no porque crea que el cambio es posible. Entre los que deberían ser resistentes abundan los que como el marido de Agnes son «ingeniosos aliados de sus sepultureros». El padre de Agnes, es un hombre de letras al que los imagólogos acaban de suprimir su programa de radio justamente por ser un «programa de letras». Su hija, es una iletrada, una «joven de imágenes». El padre es culto, la hija tonta y tal vez por ello, moderna (o al revés) y su padre, que lo sabe, sin embargo la sigue fielmente porque necesita ser moderno y para él, la modernidad consiste en estar con la juventud que representa su hija. ¿Cómo no recordar aquí la frase de Fellini que al contrario de este padre memo no se rinde?:

Qué especie de maleficio ha caído sobre nuestra generación para que repentinamente hayamos comenzado a mirar a los jóvenes como mensajeros de no sé que verdad absoluta…los jóvenes… solo un delirio colectivo puede habernos hecho considerar como maestros depositario de todas las verdades a chicos de quince años…

De esta frase o de una frase como esta, surge el personaje del marido de Agnes, el ingenioso ideólogo ayudante de sus sepultureros imagólogos. Pero no es un personaje; es un arquetipo de la paternidad imagológica, de esa forma de ejercer la paternidad que consiste en « ser amigo de sus hijos», es decir, ser alguien de su edad, un par, en lugar de asumir lo que debería ser un padre, otra generación con la que medirse y refutar-respetar.

He visto a muchos «entendidos» irritarse con la obra de Kundera pero los reproches suelen ser ambiguos o «curiosos». Necesité mucha insistencia para conseguir que un conocido escritor gallego reconociera que su desprecio por Kundera estaba basado en que era « un traidor al socialismo» (ignoro si mantiene hoy este punto de vista). A otros, les disgusta que algunos de sus libros sean best-sellers refinados sin darse cuenta de que vender muchos ejemplares es una condición necesaria pero no suficiente para ser un best-seller que tiene otras características. A otros, en fin, les parece «fácil» (« mis novelas son sencillas de leer pero difíciles de comprender» dice Kundera), confundiendo sencillez con simpleza y olvidando que la sencillez es el resultado de un proceso complejo que exige sucesivas depuraciones. A mí, la sencillez de Kundera me gusta; el plúmbeo barroquismo y dificultad de muchos autores gallegos y de otras partes, generosamente premiados, no. En estos últimos casos parece funcionar la ecuación inversa: son novelas difíciles de leer y fáciles de entender porque no siempre dificultad quiere decir profundidad.

He visto a muchos «entendidos» irritarse con la obra de Kundera pero los reproches suelen ser ambiguos o «curiosos». Necesité mucha insistencia para conseguir que un conocido escritor gallego reconociera que su desprecio por Kundera estaba basado en que era « un traidor al socialismo» (ignoro si mantiene hoy este punto de vista). A otros, les disgusta que algunos de sus libros sean best-sellers refinados sin darse cuenta de que vender muchos ejemplares es una condición necesaria pero no suficiente para ser un best-seller que tiene otras características. A otros, en fin, les parece «fácil» (« mis novelas son sencillas de leer pero difíciles de comprender» dice Kundera), confundiendo sencillez con simpleza y olvidando que la sencillez es el resultado de un proceso complejo que exige sucesivas depuraciones. A mí, la sencillez de Kundera me gusta; el plúmbeo barroquismo y dificultad de muchos autores gallegos y de otras partes, generosamente premiados, no. En estos últimos casos parece funcionar la ecuación inversa: son novelas difíciles de leer y fáciles de entender porque no siempre dificultad quiere decir profundidad.

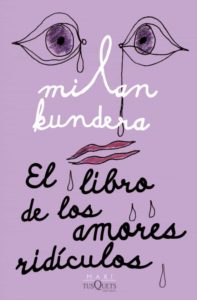

Kundera tiene un Libro de los amores ridículos. Este es el «libro de las inmortalidades ridículas». El primero lo escribió en Praga cuando rondaba los 40 años y vivía el período más feliz de su vida. Este último, a los 60, cuando su pensamiento se ha vuelto más escéptico y sus preocupaciones son otras. Lo común a ambos es la posibilidad del ridículo.